夏バテに効果的な足つぼの基本知識

夏の暑さが続くと、体調を崩しやすくなります。足つぼマッサージは、夏バテ予防や改善に役立つ手軽な方法として注目されています。

夏バテとはどのような状態か

夏バテは、暑い季節に体がだるくなったり、食欲が低下したりする状態を指します。気温や湿度が高い日が続くと、体内のバランスが崩れやすくなり、さまざまな不調を感じやすくなります。

主な症状としては、全身の疲れ、食欲不振、寝苦しさ、頭痛やめまいなどがあります。冷房の効いた室内と暑い外気との行き来も、体に負担をかけやすい要因です。このような体調の変化は、年齢や生活習慣にも左右されるため、無理をせず適切な対策を心がけることが大切です。

足つぼマッサージが夏バテ対策に役立つ理由

足つぼマッサージは、足裏や足の甲などにある特定のポイントを刺激することで、全身の調子を整える効果が期待できます。夏バテの原因となる自律神経の乱れや内臓の負担軽減に働きかけるため、日々のケアに取り入れる人も増えています。

また、足つぼ刺激は血流を促し、体温調節を助けたり、老廃物の排出をサポートしたりする働きもあります。手軽にできるため、体力に自信がない方や、外出が難しい高齢の方にもおすすめです。

東洋医学における足つぼの考え方

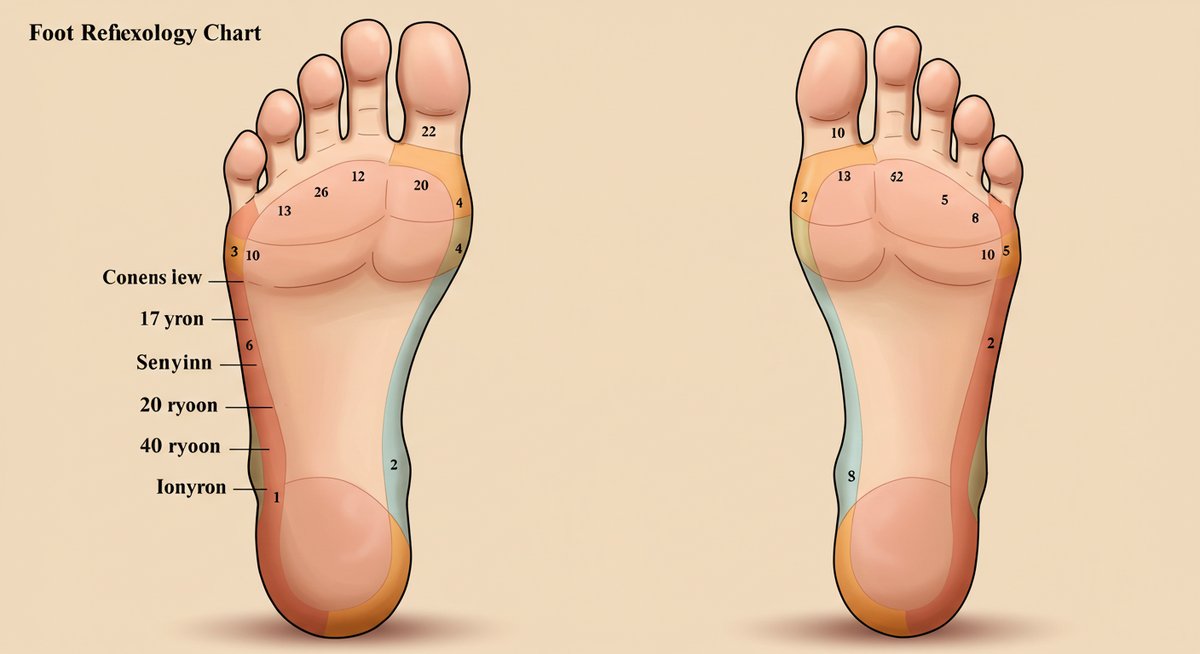

東洋医学では、「気」や「血」の流れが健康を左右するという考えが根本にあります。足には全身の臓器や器官につながるとされる「反射区」が分布しており、ここを刺激することで内臓や全身のバランスを調整しやすくなるとされています。

たとえば、胃腸の働きが落ちているときは胃の反射区、冷えが気になるときは腎臓や膀胱の反射区を押すことで、体全体のめぐりをサポートできます。こうした考え方を日々のセルフケアに役立てることで、季節の不調にも前向きに対応できます。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

夏バテの主な原因と足つぼでできる予防法

夏バテを引き起こす原因には、体温調節や自律神経の乱れ、水分バランスの崩れなどが関係しています。足つぼマッサージを活用した具体的な予防法について紹介します。

自律神経の乱れと足つぼの関係

自律神経は、体温調節や消化機能、睡眠リズムなどを司っています。夏は気温の変化や冷房の利用などで自律神経が乱れやすく、だるさや不眠、便秘などの不調が起こりがちです。

足つぼでは、特に「太衝(たいしょう)」や「湧泉(ゆうせん)」といった自律神経系に関係するポイントを刺激することで、全身のリラックスやバランス回復を助けます。夜寝る前や起床時に足つぼを押すことで、心身を落ち着かせるサポートが期待できます。

水分バランスの崩れにおすすめの足つぼ

夏場は汗をかきやすく、体内の水分やミネラルが失われやすくなります。水分バランスが崩れると、むくみやだるさ、頭痛などの不調が現れやすくなります。

このようなときは、「腎臓」「膀胱」の反射区を刺激するのがおすすめです。これらの足つぼは、足裏の中央よりやや上、土踏まずのあたりにあります。下記に主な反射区をまとめました。

| 反射区 | 位置 | 主な働き |

|---|---|---|

| 腎臓 | 足裏中央よりやや上 | 水分代謝を促す |

| 膀胱 | かかとの上 | むくみ予防 |

足つぼマッサージとともに、こまめな水分補給も忘れずに行いましょう。

冷房による冷え対策に効果的な足つぼ

冷房の効いた室内で長時間過ごすと、体温が下がりすぎて手足の冷えや内臓の機能低下を感じやすくなります。冷えによる不調を和らげるためには、「三陰交(さんいんこう)」という足の内側にあるツボの刺激が効果的です。

三陰交は、内くるぶしから指4本分上の骨の際に位置します。ここをやさしく押したりマッサージしたりすることで、血行促進や冷えの予防が期待できます。冷房の効いた場所では、足元のケアと組み合わせて行うとより効果的です。

代表的な足つぼと押し方のポイント

夏バテ予防や体調管理に役立つ代表的な足つぼと、その押し方のポイントを具体的にご紹介します。

胃腸を整える足三里の位置と押し方

足三里(あしさんり)は、胃腸の働きを助け、消化不良や食欲不振の対策に用いられる有名なツボです。場所は、膝のお皿の外側下にあるくぼみから指4本分下、すねの骨の縁です。

押し方は、親指や人差し指でゆっくりと5秒ほどかけて押し、力を抜きます。これを左右それぞれ5回ずつ繰り返しましょう。食欲が落ちているときや、胃もたれを感じるときなど、日々のケアに役立ちます。

身体の疲労回復に役立つ湧泉の刺激方法

湧泉(ゆうせん)は、足裏の中央よりやや指寄りの部分に位置する、元気を補うと言われるポイントです。体力の低下やだるさ、全身の疲労回復をサポートします。

湧泉を押すときは、親指でやや強めに円を描くようにゆっくりと10回ほど刺激します。朝起きたときや、疲れを感じたときに行うと、気分転換やリフレッシュに役立ちます。無理に力を入れすぎないよう、痛気持ちよいと感じる強さで行いましょう。

女性のむくみ対策に三陰交を活用するコツ

三陰交は、女性のむくみや冷え、生理にともなう不調などに使われることの多いツボです。内くるぶしの一番高い場所から指4本分上の骨の際にあります。

このツボは、やさしく押すことがポイントです。3秒ほどかけてじっくり押し、ゆっくりと離す、これを5回ほど繰り返します。入浴後や寝る前など、体が温まっているときに行うとより効果を感じやすくなります。

日常生活で実践できる夏バテ予防の習慣

日々の暮らしに足つぼマッサージやちょっとした心がけを取り入れることで、夏バテ予防がより身近になります。

足つぼマッサージを取り入れるタイミング

足つぼマッサージは、決まった時間でなくても隙間時間に実践できます。とくにおすすめなのは、朝起きたとき、入浴後、就寝前のリラックスタイムです。

朝は活動前のウォームアップとして、入浴後は血流が良くなっているためさらに効果的です。仕事や家事の合間など、無理のない範囲で継続することが大切です。習慣化することで、体調の変化に気づきやすくなります。

食事や水分補給と足つぼの組み合わせ

足つぼマッサージと合わせて、バランスのよい食事や十分な水分補給も心がけましょう。特に夏場は、

- こまめな水分補給

- たんぱく質やビタミン、ミネラル豊富な食材

- 消化に良い調理法

これらを意識することで、体の中から元気をサポートできます。足つぼと食生活の両面からケアすることで、より効果的に夏バテを防げます。

こまめな温度調節と足元ケアの重要性

暑い屋外と冷房の効いた屋内を頻繁に行き来する場合は、体温調節がしやすい服装や、冷えやすい足元を守る工夫が役立ちます。

たとえば、薄手の靴下を履く、ひざ掛けやレッグウォーマーを活用することで、足元の冷えを予防できます。また、冷房の風が直接足元に当たらないようにすることも大切です。足つぼマッサージとともに、足元のケアも忘れず行いましょう。

まとめ:足つぼを活用して夏バテ知らずの快適な毎日を

夏バテは、気温や湿度の変化、生活リズムの乱れなどで起こりやすくなります。足つぼマッサージは、そんな夏場の体調管理に役立つ手軽な方法のひとつです。

自分の体調や生活に合わせて、無理なく足つぼを取り入れることで、夏バテの不調を予防し、元気に毎日を過ごすサポートができます。日々のちょっとした工夫と組み合わせて、楽しい夏をお過ごしください。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!