一人っ子が遠方で親の介護を考えるときに知っておきたい基本ポイント

親が遠方に住んでいる場合、一人っ子は介護に関して多くの悩みや不安を抱えがちです。ここではその基本的なポイントについて整理します。

遠方に住む親の介護で直面しやすい課題

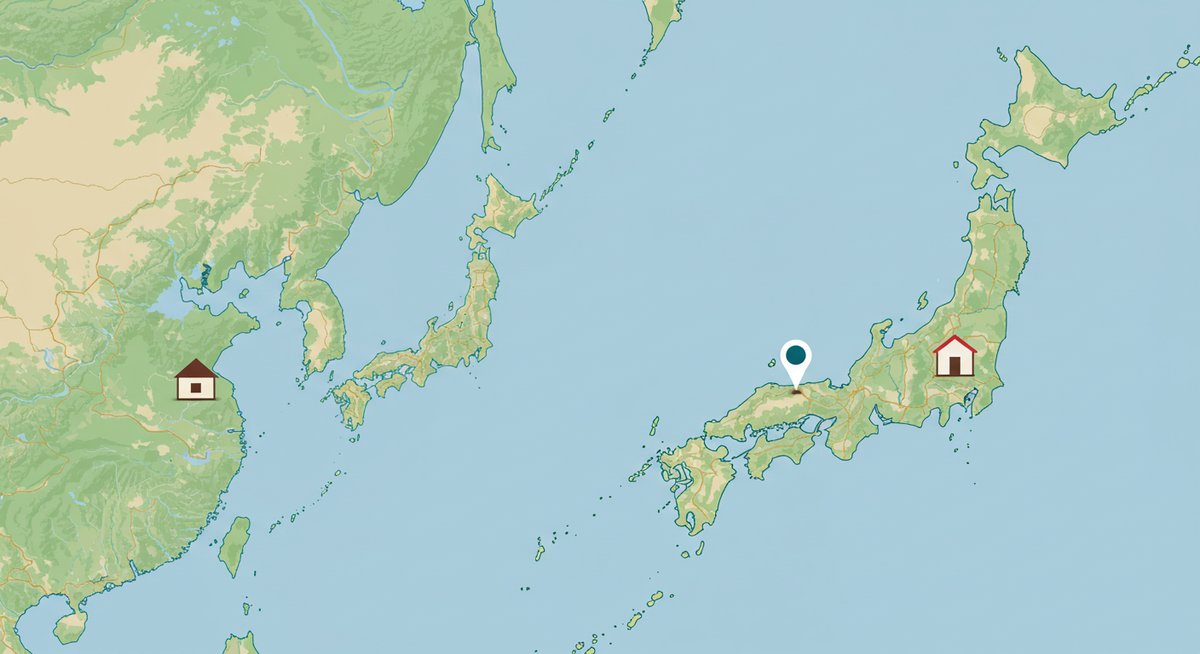

遠方に住む親の介護を考えると、距離があることで思うように親の様子を見に行けないという悩みが大きいです。急な体調不良や転倒などのトラブルが起きた場合、すぐに駆けつけられないという不安もあります。

また、電話やメールだけでは親の本当の体調や生活の細かい変化に気づきにくいことも課題です。そのため、親自身の孤独感や不安も高まりやすくなります。さらに、自分一人で判断しなければならない場面が多く、精神的な負担も重くなりがちです。

事前に確認しておきたい親の希望や健康状態

遠方での介護を始める前に、親の希望や健康状態をしっかり確認しておくことが大切です。どのような生活を望んでいるか、介護が必要になったときの希望、施設入所の意向などを事前に話し合いましょう。

さらに、持病や服薬状況、かかりつけの病院も一覧にまとめておくと安心です。これらの情報を表にして整理しておくと、いざという時もスムーズに対応できます。

| 確認項目 | 内容例 | 備考 |

|---|---|---|

| 健康状態 | 持病、服薬内容 | 定期的な見直し推奨 |

| 希望 | 自宅希望、施設希望など | 本人と話し合う |

| 医療機関 | かかりつけ医、連絡先 | 緊急時用に控える |

一人っ子が頼れる地域や行政のサポート

一人で介護に向き合う場合、地域や行政のサポートを積極的に活用することが重要です。たとえば、地域包括支援センターは無料で介護相談を受け付けており、親が住む地域でどのような支援が利用できるか知ることができます。

また、行政が提供する見守りサービスや訪問介護、配食サービスなどを組み合わせると、日常的な負担が軽減されます。地元のボランティアや民間サービスも含め、頼れる支援をリストアップしておくと安心です。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

遠方での親の介護を支える具体的な方法と工夫

距離があるからこそ、工夫やサービスの活用で親の安全と自分の安心を両立させることができます。具体的な方法を見ていきましょう。

見守りサービスやICT機器の活用方法

最近では、親の自宅に設置できる見守りサービスやICT(情報通信技術)機器が充実しています。例えば、センサーが人の動きを検知し、異常を感じたら通知してくれるサービスは、遠方でも親の様子を見守る手助けになります。

他にも、テレビ電話やチャット機能付きの端末を使えば、顔を見ながら話すことができ、日常のちょっとした様子も確認できます。これらの機器は初期設定さえすれば、親世代にも使いやすい設計のものが増えています。導入前に、親の生活スタイルや機械への抵抗感も考えて選びましょう。

地域包括支援センターや相談窓口の利用

親が暮らしている地域の包括支援センターは、介護全般について気軽に相談できる窓口です。介護サービスの紹介や利用手続きのサポート、緊急時の相談対応まで幅広い支援を行っています。

また、市区町村ごとに設置されている高齢者向け相談窓口では、見守りサービスや配食サービス、生活支援ボランティアなどについての情報も得られます。自分が遠方にいても、地域の担当者と連携しておくことで、親の暮らしを支える体制を整えやすくなります。

緊急時や急変への備えと対応策

遠方での介護を考えるなら、緊急時や親の体調急変に備えた準備が欠かせません。まずは、親の健康情報や連絡先を一覧でまとめ、すぐに確認できるようにしておきましょう。

また、以下のような準備も有効です。

- 緊急時の連絡先リスト(親の近所に住む知人や親戚など)

- 親のかかりつけ医や地域包括支援センターの電話番号

- 近隣住民や民生委員との事前の連絡

これらを準備しておくことで、突然のトラブル発生時も落ち着いて対応しやすくなります。

認知症や終活 老後の備えとしてできること

親の介護を考え始めたら、認知症や終活といった老後の備えも同時に考えておくと安心です。ここではその具体的なポイントを紹介します。

認知症が疑われるときの初期対応と相談先

認知症が疑われる場合、まずは親の様子に早めに気づくことが大切です。物忘れが増えたり、会話がかみ合わなくなったときは、無理に指摘せず、落ち着いて様子を見守りましょう。

初期対応として、かかりつけの医師や地域包括支援センターに相談しましょう。早期から医療機関と連携することで、今後の対応を一緒に考えることができます。また、相談窓口では家族の気持ちの整理や、今後必要な支援についてもアドバイスを受けられます。早めの行動が、その後の生活の安心につながります。

介護と同時に考えたい終活と生活設計

介護が必要になる時期は、親の今後の生活設計や終活についても考え始める良いタイミングです。終活とは、元気なうちに大切なものや希望を整理しておく活動のことです。

たとえば、財産や保険の整理、遺言やエンディングノートの作成、介護や医療の希望について話し合うなどが含まれます。生活設計については、今後の住まいや必要となる支援、経済的な計画も含めて家族で共有しておくことが大切です。これらを早めに準備することで、お互いに安心感を持って過ごせます。

親と話し合う老後の希望や必要な準備

親と老後について話し合うのは難しいと感じるかもしれませんが、将来に向けて必要な準備をしておくためには大切なプロセスです。まずは、「どんな生活を送りたいか」「困ったときは誰に頼りたいか」など、親の気持ちを丁寧に聞くことから始めましょう。

また、次のような内容も確認しておくと安心です。

- 介護が必要になった場合の希望

- 終末期医療や延命治療に関する考え

- 財産や重要書類の保管場所

話し合いの内容はメモやノートにまとめ、家族で情報を共有しておくことがポイントです。

一人っ子ならではの経済的負担と法律的な備え

一人っ子には介護や老後の備えに関する経済的・法律的な負担が集中しやすい傾向があります。ここで押さえておきたいポイントを整理します。

介護費用や公的制度の活用方法

介護には大きな費用がかかる場合がありますが、公的なサポート制度を上手に利用することで、負担を軽減しやすくなります。たとえば、介護保険サービスを利用することで、訪問介護やデイサービスなどの費用が一部補助されます。

また、自治体によっては独自の補助や減免制度がある場合もあります。利用できる制度については、地域包括支援センターや市区町村の窓口で確認しましょう。費用の見積もりや利用計画は、専門相談員に相談しながら立てるのがおすすめです。

仕事との両立や休業制度のポイント

一人っ子の場合、介護と仕事の両立が大きな課題になります。会社員であれば、介護休業や時短勤務といった制度を活用できる場合があります。

主な支援策は次の通りです。

| 制度名 | 内容 | 相談窓口 |

|---|---|---|

| 介護休業 | 最大93日まで休業可能 | 会社の人事担当 |

| 介護休暇 | 年5日まで有給取得可能 | 会社の人事担当 |

| 時短勤務 | 労働時間を短縮できる | 会社の人事担当 |

これらの制度を利用する前に、会社の規定や申請方法を確認しておくとスムーズに活用できます。

介護の義務や親子関係に関する法律知識

介護には法律的な側面もあるため、基本的な知識を知っておくと安心です。たとえば、民法では「扶養義務」と呼ばれる親子間の支え合いについて定められています。

ただし、実際には全てを一人で背負い込まず、行政や福祉サービスの利用が前提となっています。また、相続や遺言の仕組みも事前に知っておくと、いざという時のトラブルを防ぎやすくなります。困った時は、地域の無料法律相談窓口や専門家の力を借りることも大切です。

まとめ:一人っ子が遠方で親の介護に向き合うための実践ガイド

遠方で一人っ子が親の介護に向き合うには、日ごろの備えと外部資源の活用が重要です。一人で悩まず、地域や行政のサポートを積極的に利用しましょう。

親の健康状態や希望をこまめに確認し、見守りサービスやICT機器を活用することで、物理的な距離を補えます。また、認知症や終活の備え、介護に関する法律や経済的サポートについても、早めに情報収集と準備を進めることが安心につながります。

介護は一人で抱えるものではありません。必要な時は信頼できる人や専門機関に相談し、ご自身の生活や仕事とのバランスにも気を配りましょう。家族や自分自身の将来のためにも、今できる備えから始めてください。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!