すり足歩行の原因と改善の基本ポイント

高齢者に多く見られるすり足歩行は、転倒やけがのリスクを高めるため、早めの対策が大切です。原因や改善ポイントを知り、日々の生活に生かしてみましょう。

すり足歩行とはどんな状態か

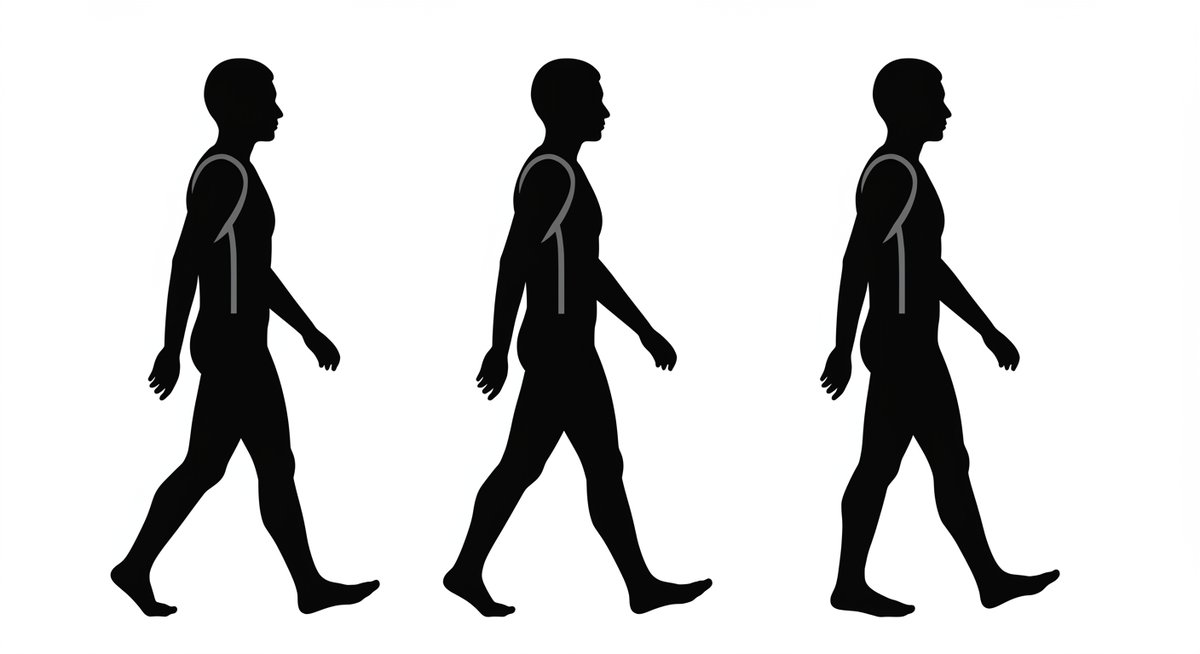

すり足歩行とは、足の裏を地面にこするように歩く状態を指します。本来、歩行ではかかとから着地し、つま先で地面を蹴る動作がありますが、すり足歩行ではこの動きが小さくなります。そのため、足がしっかりと上がらず、つまずきやすくなる傾向があります。

一見、歩くスピードがゆっくりなだけのようにも見えますが、足が十分に持ち上がらないことで、小さな段差や障害物にも引っかかりやすい状態です。また、腰や膝が曲がっている場合も多く、姿勢の悪化をともなうこともあります。この歩行状態は、加齢や筋力低下、運動不足などが複雑に関係しています。

すり足歩行が起きる主な原因

すり足歩行が起こる原因はさまざまです。主なものとして、以下の3点が挙げられます。

- 筋力の低下(特に太ももやふくらはぎ)

- 関節の柔軟性不足や痛み

- バランス感覚の衰え

筋力が落ちると、足をしっかり持ち上げることが難しくなります。また、膝や腰の痛み、関節のこわばりがあると、歩く動作そのものが制限されがちです。さらに、バランスを保つ力が弱まることで、転倒を避けるために足を上げない歩き方になってしまう人も少なくありません。こうした要因が組み合わさることで、すり足歩行が生じやすくなります。

すり足歩行のリスクと転倒予防の重要性

すり足歩行には、転倒やけがのリスクが高まるという大きな問題があります。特に高齢者は、転倒が大きなけがにつながるケースが多く、骨折や入院、生活の質の低下につながることもあります。

転倒予防のためには、早めにすり足歩行の状態に気づき、歩き方や筋力の向上に取り組むことが大切です。床に置かれた小さな物、わずかな段差でもつまずきやすくなるため、生活環境の見直しも効果的です。また、家族や周囲の人が変化に気づいて声をかけることも、予防の第一歩となります。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に

すり足歩行を改善するためのトレーニングと運動

すり足歩行を改善するには、筋力やバランス感覚を鍛えることで、歩行機能を向上させることがポイントです。無理のない範囲から始めてみましょう。

下肢筋力を強化する効果的な運動

下肢、つまり足や太ももの筋力を強くすることで、足をしっかり持ち上げて歩くことがしやすくなります。代表的な運動には、スクワットやかかと上げ運動があります。スクワットは、椅子に座る・立つを繰り返す方法がおすすめです。これなら、転倒の心配も少なく、安全に太ももやお尻の筋肉を鍛えることができます。

かかと上げ運動は、背もたれのある椅子やテーブルにつかまりながら、両足でつま先立ちをして、ゆっくり元に戻す動作です。1日に10回を2~3セット行うと、ふくらはぎの筋力強化に効果があります。いずれも、痛みを感じる場合は無理をせず、休憩を挟んで続けることが大切です。

バランス能力を高める簡単なトレーニング

バランス能力を鍛えることで、歩行時の安定感が増し、転倒のリスクが減ります。簡単にできるトレーニングとしては、片足立ちや足踏み運動がおすすめです。

片足立ちは、椅子や机に手を添えながら片足を少し浮かせて10秒キープする方法です。左右交互に3回ずつ行い、安定してできるようになったら、手を離してみるのも良いでしょう。また、その場で足踏みを30回程度繰り返すだけでも、バランス感覚と下肢筋力の両方を刺激できます。継続して行うことで、体のコントロール力が高まります。

日常生活で実践できる歩行改善のコツ

特別な時間をとらなくても、普段の生活の中で歩行を意識することが改善につながります。歩くときには「背筋を伸ばす」「つま先で地面をしっかり蹴る」ことを意識しましょう。

また、外出時は歩幅を少し広めにとるように心がけるだけでも、足の運びがスムーズになります。室内でも、トイレや台所への移動時に意識して歩いてみてください。簡単なポイントを意識するだけでも、毎日の積み重ねが大きな効果となります。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!

姿勢や生活習慣の見直しが歩行改善に与える影響

歩行の質を高めるには、姿勢や毎日の生活習慣を見直すことも欠かせません。ちょっとした習慣が体の動きを変えるきっかけになります。

前かがみや膝曲がり姿勢の解消方法

高齢になると、無意識のうちに背中が丸まったり、膝が曲がった姿勢になりやすくなります。この姿勢が続くと、正しい歩き方がしにくくなり、すり足歩行を助長してしまいます。

姿勢を整えるためには、壁に背中をつけて立ってみる方法が簡単です。頭・肩・お尻・かかとを壁につけて立つと、本来の正しい姿勢が確認できます。1日に数回、この姿勢を意識するトレーニングを取り入れると、自然と背筋が伸びやすくなります。また、座るときも深く腰掛けて背もたれを使うことで、前かがみを防げます。

歩幅やスイング速度の意識的な向上

歩幅や足の振り出し速度を意識的に広げることで、すり足歩行からの脱却が期待できます。急に大きく変える必要はありませんが、下記の2点を意識してみてください。

- 歩幅を普段より5cm程度広げる

- 足を振り出すとき、やや早めに動かす

このような意識を持つだけでも、歩くときのリズムや足運びが変わり、足をしっかり持ち上げる習慣が身につきます。歩行が安定することで、転倒の危険も減らすことができます。

ウォーキングを安全に続けるための工夫

ウォーキングは健康維持や歩行機能の回復に役立ちますが、安全に行うことが大切です。以下の点に注意しましょう。

- 転倒しやすい場所は避ける

- 明るく視界の良い場所を選ぶ

- 歩きやすい靴を履く

気温や路面の状態にも気を配り、無理のない時間と距離を設定してください。友人や家族と一緒に歩くことで、安心感も得られます。ウォーキングには気分転換の効果もあり、生活の楽しみにつなげることができます。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

高齢者の歩行を支える介護と認知症予防のポイント

歩行の状態が心身の健康に影響する高齢期。介護や認知症予防の観点からも、歩行サポートと日々の活動が大切です。

介護現場での歩行サポートの工夫

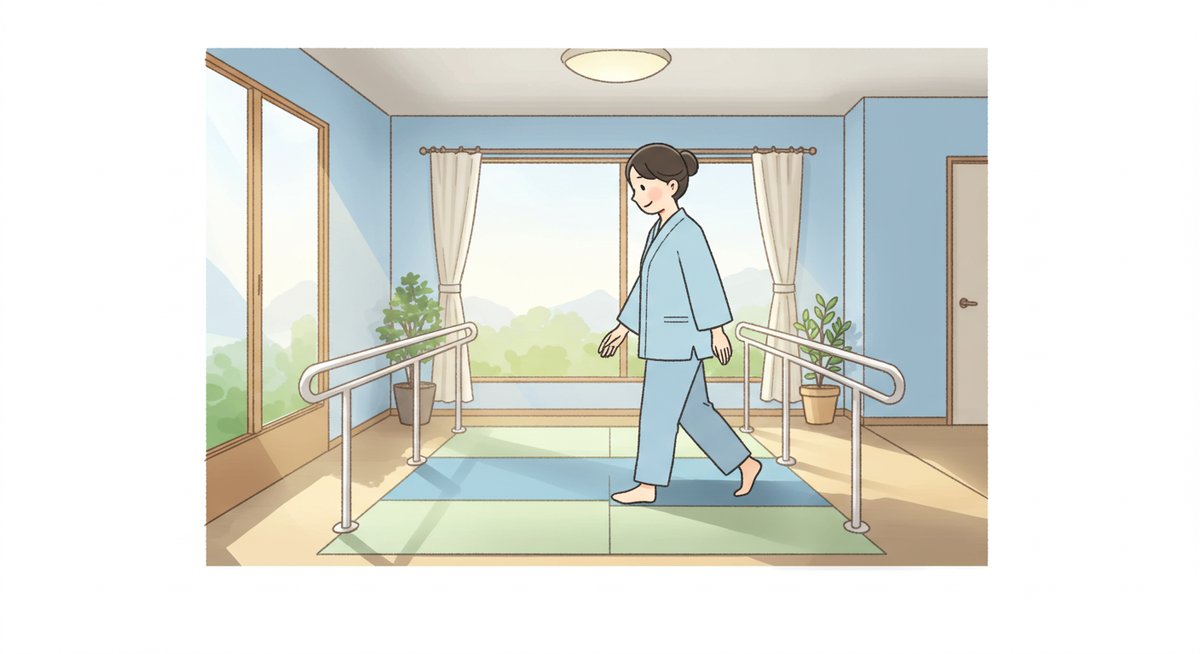

介護現場では、安全に歩けるように様々な工夫が行われています。たとえば、歩行補助具の利用や、段差の少ない環境作りが挙げられます。杖や歩行器の使用を検討する場合は、本人の体格や歩行状態に合ったものを選ぶことが重要です。

また、介助者は「後ろから支える」「声かけをしながら歩行を誘導する」など、安心して歩ける環境を整えています。自宅でも、手すりや滑り止めマットを設置することで、転倒リスクを減らすことができます。家族が見守りながら、本人の自立を促すサポートを心がけましょう。

認知症予防と身体活動の関係

認知症予防には、適度な運動や社会活動への参加が良い影響を与えます。身体を動かすことで脳への刺激が増え、認知機能の低下を遅らせる効果が期待できます。

散歩やウォーキングなどの軽い運動は、気分転換になるだけでなく、身体と頭の両方を活性化します。また、友人との会話や地域の活動に参加することも、認知症予防に役立ちます。運動と交流を組み合わせ、無理なく続けられる方法を見つけることが大切です。

終活や老後の生活設計と歩行の質の維持

老後の生活設計や終活を考える際、歩行の質を高めて維持することは、生活の幅を広げるポイントになります。歩けることで、自分らしい生活や趣味を続けやすくなります。

歩行能力を保つためには、定期的な健康チェックや、生活環境の見直しが役立ちます。たとえば、無理のない目標を設定し、日々の歩数を増やすなど、小さな工夫から始めてみましょう。生活設計に関しては、家族や専門家に相談しながら、安心して過ごせる環境を整えることが重要です。

まとめ:すり足歩行の改善で安全で自立した老後を実現するために

すり足歩行は、転倒やけがのリスクを高める身近な課題ですが、日々の意識や習慣、簡単な運動から改善を目指すことができます。筋力やバランスを鍛えることで、自分らしく歩ける日々を取り戻すことが可能です。

老後の安全と自立を維持するためにも、家族や介護者と協力しながら、歩行状態を見直していきましょう。歩くことが楽しくなるような工夫や環境作りを続けることが、安心して豊かな毎日を過ごす土台となります。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に