平べったい便の原因と考えられる健康リスク

排便時に便がいつもと違い、平べったくなっていると、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは主な原因や考えられるリスクについて解説します。

便が平べったくなる主な原因とは

便が平べったい形になる要因として、まず考えられるのが排便時の腸内の状態や圧力の変化です。便は腸を通過する際、腸の内壁や筋肉の動きに影響を受けます。たとえば便が腸内で長くとどまると水分が抜けて固くなり、出口付近で腸壁に押しつぶされることで平べったくなることがあります。

また、ストレスや生活習慣の乱れによって腸の動きが鈍くなることも、便の形に影響を及ぼします。特に、お腹に力を入れすぎる習慣や便意を我慢することが多い場合、便がきれいな円筒形ではなく、平たく変形しやすくなります。

大腸ポリープや大腸がんなどの疾患の可能性

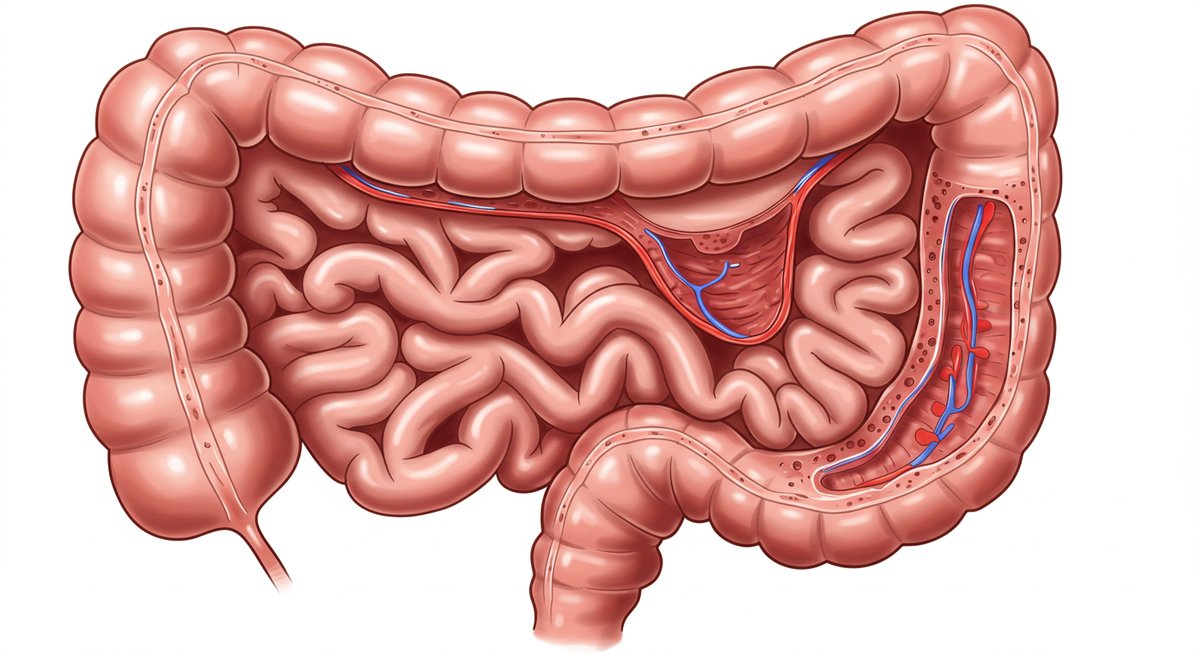

便の形状が急に平べったくなった場合、腸内に何らかの「物理的な障害」ができている可能性も考えられます。とくに、大腸ポリープや大腸がんなどの疾患では、腸の内腔(内側の通り道)がせまくなることで、通過する便が平たく押しつぶされる場合があります。

こうした疾患では、便の形だけでなく、血便や便秘、腹痛など他の症状が現れることがあります。下記のようなサインが重なった場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

- 平べったい便が続く

- 便に血が混じる

- 体重減少や食欲不振がある

便の形状変化が続く場合に注意すべき症状

便が平べったい状態が数日から数週間続くときは、何らかの体調変化が隠れていることがあります。とくに、便の形の変化に加え、腹痛・下痢・便秘・排便時の違和感などの症状がある場合は注意が必要です。

また、便意を感じにくくなったり、残便感が強くなったりするケースもあります。こうした症状が繰り返される場合、自分だけで判断せず、消化器科などの専門医を早めに受診しましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に

便の形状の変化からわかる体調のサイン

便の形や色、質は体調を表すサインになることがあります。普段との違いに気づくことで、体の異変を早期に察知するきっかけとなります。

粘液便や泥状便が示す体内の異常

便に透明や白っぽい粘液が混ざっていたり、形のない泥状便が続く場合、腸の炎症や感染などが疑われます。たとえば、腸の粘膜が荒れていると、粘液が多く分泌されやすくなります。また、ウイルスや細菌による感染性腸炎でもこうした便が見られることがあります。

粘液便や泥状便に加えて、強い腹痛や発熱、血便といった症状が出る場合は、早めに医療機関を受診することが勧められます。安易な自己判断を避け、体からのサインを見逃さないようにしましょう。

細い便や残便感が続くとき考えられること

便がいつもより細くなったり、排便後もすっきりしない残便感が続く場合、腸の通り道が狭くなっている可能性があります。これは、腸の動きが乱れたり、腸壁に何らかの障害ができている場合に起こりやすいです。

また、慢性的なストレスや運動不足、食生活の乱れが原因となることもあります。症状が長期間続く場合は、病気が隠れているリスクもあるため、早い段階で専門医に相談することが大切です。

便の色や硬さの違いが示す健康状態

便の色や硬さは、健康状態を知るうえで重要な指標です。たとえば、通常は黄色や茶色が健康な便の色ですが、黒色や赤色、白っぽい便は消化器系の異常を示すことがあります。

また、便が硬くてコロコロしている場合は水分不足や便秘傾向、逆に水っぽい便は腸の吸収がうまくいっていない状態を示します。下記のようなサインにも注意しましょう。

- 黒い便:消化管からの出血が疑われる

- 赤い便:肛門や直腸からの出血の可能性

- 白い便:胆汁の流れが悪い場合など

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!

生活習慣と腸内環境を整える方法

便の形状や排便リズムは、日々の生活習慣や腸内環境と密接に関係しています。ここでは、腸の健康維持に効果的な方法をご紹介します。

食物繊維や乳酸菌の摂取がもたらす効果

食物繊維は、腸の働きを活発にし、便通を促進する重要な成分です。野菜や果物、海藻、穀物などに豊富に含まれており、日々の食事で意識して取り入れることが大切です。

乳酸菌は、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えます。ヨーグルトや発酵食品などに含まれ、便をやわらかくしたり、腸の動きをサポートする効果が期待できます。毎日の食事に以下のような食品をバランスよく摂り入れることを心がけましょう。

- 食物繊維:キャベツ、きのこ、オートミール

- 乳酸菌:ヨーグルト、ぬか漬け、味噌

適度な運動と水分補給の重要性

腸の動きを活発に保つためには、適度な運動と十分な水分補給も欠かせません。軽いウォーキングやストレッチなどを毎日続けることで、腸のぜん動運動が促されます。

また、体内の水分が不足すると便が硬くなりやすく、便秘の原因となります。こまめな水分補給を心がけ、1日に1.5〜2リットル程度の水を目安に摂取しましょう。特に朝起きてすぐの水分補給は、腸を目覚めさせる効果も期待できます。

便意を我慢しない生活リズムの整え方

便意を感じたときに我慢すると、腸の働きが鈍くなり、便秘や形状異常の原因となります。排便はできるだけ「決まった時間」に行うことで、腸のリズムが整いやすくなります。

例えば、毎朝同じ時間にトイレに行く習慣をつけると、次第に身体がそのリズムを覚えます。仕事や家事で忙しいときでも、便意を感じたら優先的にトイレに行くよう心がけましょう。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

排便異常を感じたときの正しい対処法

便の形状や排便リズムにいつもと違う変化が現れたとき、焦らず適切に対応することが大切です。ここでは受診の目安やセルフケアについて解説します。

受診の目安と医療機関を選ぶポイント

排便異常が数日続くだけでなく、血便や激しい腹痛、著しい体重減少がある場合、早めの受診が推奨されます。特に以下のケースは、速やかに消化器内科や肛門科の受診を検討してください。

- 便の形状異常が2週間以上続く

- 血液が混じる、強い痛みがある

- 体重が急激に減った

医療機関を選ぶ際は、消化器内科がある総合病院やクリニックを選ぶと、専門的な検査や治療が受けやすくなります。

検査方法や診療科の種類について

排便異常を相談する場合、まずは消化器内科や内科の受診が一般的です。医師による問診や触診のほか、必要に応じて以下のような検査が行われます。

| 検査名 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 便潜血検査 | 便に血液が混じっていないか調べる | 大腸ポリープやがんの発見 |

| 大腸内視鏡 | 直接腸内を観察する検査 | ポリープや炎症の確認 |

| 超音波検査 | お腹の臓器を画像で確認する | 腸以外の異常も調べる |

これらの検査結果をもとに、必要な治療やフォローが行われます。

日常生活でできるセルフケアと予防策

排便異常を感じたときは、日常生活の見直しも大切です。まずは食事内容の改善や、適度な運動を習慣にしましょう。

また、ストレスの軽減や十分な睡眠、規則正しい生活リズムを意識することも予防につながります。下記のポイントを参考に、毎日のセルフケアを心がけてみてください。

- 朝食をしっかり摂る

- 毎日少しでも身体を動かす

- 便意は我慢しない

- こまめな水分補給を意識する

まとめ:便の形の変化に気づいたら早めの対応で健康を守ろう

普段と違う便の形や排便リズムの変化は、体からの大切なサインです。早めに気づき、生活習慣の見直しや受診など適切な対応をすることで、健康を守ることができます。日々の小さな変化も見逃さず、安心して過ごせる毎日を目指しましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に