家族信託の1年ルールとは何か

家族信託を検討する際、「1年ルール」という言葉を耳にする方が増えています。このルールは、信託契約の管理や終了に関わる重要なポイントです。

1年ルールが適用されるケースとその背景

家族信託の1年ルールは、信託契約で受託者がいなくなった場合に適用されます。たとえば、受託者が亡くなったり、受託者の資格を失ったりしたとき、新たな受託者が決まらなければ、1年経過後に信託が強制的に終了するという内容です。

このルールが設けられている背景には、信託契約の管理が誰もできなくなると、財産の管理目的が果たせなくなるという問題があります。受託者は信託財産を管理・運用する大切な役割なので、受託者不在の状態が長く続かないように法律で定められています。

受託者不在や受益者兼受託者のリスク

仮に受託者がいなくなり、1年以内に新たな受託者が選ばれない場合、信託契約は自動的に終わってしまいます。また、同じ人が受託者と受益者を兼ねる場合も、信託が無効になったり、目的が果たせなくなったりするリスクがあります。

このようなリスクを避けるため、家族信託を設計する際には、受託者が1人だけにならないように工夫することや、受益者と受託者が同じ人にならないよう配慮が必要です。信託契約を安定して継続するために、周囲のサポートや仕組み作りが求められます。

1年ルールと30年ルールの違い

1年ルールと似た言葉として「30年ルール」がありますが、その内容は大きく異なります。1年ルールは前述の通り、受託者がいなくなった場合に、1年以内に後任が決まらなければ信託が終了する規定です。

一方、30年ルールは、受益者連続型の信託で、受益者が次々に変わる場合に、最初の受益者が亡くなってから30年以内で信託が終わるようにするルールです。つまり、1年ルールは受託者の不在期間、30年ルールは受益者の連続に関する期間という違いがあります。どちらも信託の安定運用に欠かせないポイントです。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

家族信託の1年ルールによる強制終了を防ぐ方法

家族信託の1年ルールによる思わぬ終了を防ぐには、契約時の工夫が大切です。受託者の選び方や契約内容の見直しが鍵となります。

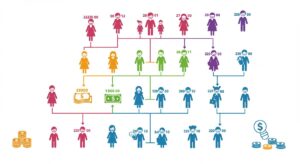

受託者や受益者を複数人で設定するメリット

家族信託では、受託者や受益者を1人だけでなく複数人で設定することができます。これにより、誰かが辞任や死亡などで役割を果たせなくなっても、他の受託者が引き続き管理を担うことができます。複数受託者制は、信託の継続性を高める有効な方法です。

また、複数人による管理は、財産運用の透明性や公正性を保ちやすいという点でもメリットがあります。それぞれの立場や意見を尊重したうえで意思決定ができる仕組みを作ると、家族の納得感も得やすいでしょう。

複数受託者や受益者を設定する際は、権限の配分や意思決定ルールなども明確にしておくことが重要です。トラブル防止のためにも、具体的なルールを契約書にきちんと盛り込んでおきましょう。

第二受託者や法人受託者の活用によるリスク回避

家族信託の契約では、第一受託者が不在となった場合の「第二受託者」や、信頼できる法人を受託者とする方法も選択肢です。第二受託者をあらかじめ定めておけば、急な事態にもしっかり対応できます。

法人受託者の活用も、家族だけでは担いきれない管理・運営を補う役割を果たします。法人であれば個人よりも永続性があり、長期にわたる財産管理にも安心です。家族の人数や事情により、こうした選択肢をうまく活用するとよいでしょう。

利用する際には、法人の信頼性やサービス内容、費用面も事前にしっかり確認することが大切です。無理のない形で、家族信託の管理体制を整えておきましょう。

契約内容に受託者選任権を盛り込むポイント

信託契約書には、受託者が不在になった場合に「新しい受託者を誰が、どのように選任するのか」を明記することが重要です。たとえば、受益者や信託監督人に受託者選任権を与えることで、1年ルールによる強制終了を回避しやすくなります。

具体的には、以下のポイントを検討しておくと安心です。

- 受託者選任権を持つ人や機関を指定する

- 選任の方法や手続きを明確にする

- 複数の候補者をあらかじめリストアップする

事前にこれらを定めておくことで、受託者不在時も速やかに対応ができ、信託の継続がスムーズになります。契約内容の見直しや作成時には、専門家と相談しながら慎重に決めましょう。

家族信託の1年ルールに関連するよくある失敗例

家族信託の1年ルールを知らずに契約したことで、予想外のトラブルが起きる事例もあります。ここではよくある失敗例を取り上げます。

認知症発症による信託契約のタイミングミス

家族信託は、財産の所有者(委託者)が元気なうちに契約しなければなりません。しかし、認知症を発症して判断能力が低下した後では、家族信託の契約そのものが成立しなくなる場合があります。

特に、家族で「まだ大丈夫」と考え契約を先延ばしにすると、いざという時に手続きが進められず、信託による財産管理や承継が難しくなります。家族信託を活用したい場合は、早めの準備が肝心です。

また、認知症発症後の手続きミスにより、1年ルールが適用されてしまうケースもあります。こういった事態を防ぐためにも、早期の計画立案と契約締結が大切です。

信託できない財産を対象にしたトラブル

家族信託には、信託の対象にできない財産があります。代表的なものは、年金や生命保険の受取権、本人名義の預貯金などです。これらを信託財産として契約しようとすると、契約が無効となったり、後からトラブルへつながることがあります。

たとえば、信託契約書に対象外の財産を含めてしまうと、契約全体の有効性に影響する可能性もあります。家族信託を計画する際は、「何が信託できて、何ができないのか」を事前にしっかり確認し、対象財産を整理しておくことが大切です。

契約書の不備や専門家選びの失敗

家族信託の契約書は、公的な効力を持つ大切な書類です。しかし、契約内容に不備があったり、記載漏れがあると、1年ルールによる強制終了や、予期せぬトラブルの原因になります。

また、専門家選びに失敗し、家族の状況や要望に合ったアドバイスが得られない場合も注意が必要です。信託契約を作る際は、経験豊富な司法書士や弁護士などに相談し、内容を十分にチェックすることをおすすめします。

安心して家族信託を活用するための注意点

家族信託を安心して活用するには、家族の協力と正しい情報が必要です。注意点を押さえて、後悔のない選択につなげましょう。

家族間の理解と情報共有の重要性

家族信託は一人で決めるのではなく、家族全体で納得し合いながら進めることが大切です。信託内容や目的、役割分担について話し合い、家族間で十分に理解を深めることが、スムーズな運用に役立ちます。

特に、受託者や受益者、その他の家族が信託の仕組みや意義を理解していると、のちのトラブルを防げます。「なぜ信託を活用するのか」「どんな財産が対象か」など、疑問点は早めに解消しておきましょう。

話し合いのポイント例

- 信託の目的や意義

- 受託者・受益者の役割

- 財産の分配や管理方法

司法書士や弁護士など専門家への相談のすすめ

家族信託は法律的な制度であり、契約内容や運用方法について専門知識が求められます。そのため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すれば、家族の事情や希望に合わせた信託設計が可能です。

また、契約内容のチェックや、万が一のトラブル対応、信託終了時の手続きも、専門家のサポートがあれば安心です。複数の専門家からアドバイスを受け、納得できる形で契約を進めることも大切です。

家族信託以外の相続・財産管理対策も検討

家族信託は便利な仕組みですが、すべての場合に適しているわけではありません。家族の状況や財産内容によっては、遺言書や成年後見制度、贈与など他の方法が適していることもあります。

信託だけに頼らず、他の財産管理や相続対策も含めて検討すると、より安心して将来に備えられます。複数の選択肢を比較し、最適な方法を見つけることが大切です。

まとめ:家族信託の1年ルールを正しく理解し将来に備えよう

家族信託の1年ルールは、受託者不在による信託の強制終了を防ぐための大切な仕組みです。ルールの内容やリスクを理解し、事前の備えや契約内容の工夫によって、家族信託を安心して活用することが可能になります。

家族での話し合いや専門家への相談も欠かせません。早めの準備で、将来への不安を減らし、大切な財産と家族の安心を守りましょう。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!