家系図ではとことはどのような関係になるか

家系図を作成する際、「はとこ」がどのような位置づけになるのか疑問に感じる方も多いです。ここでは、はとこの定義や家系図上での関係について詳しく解説します。

はとこの定義と家系図上の位置

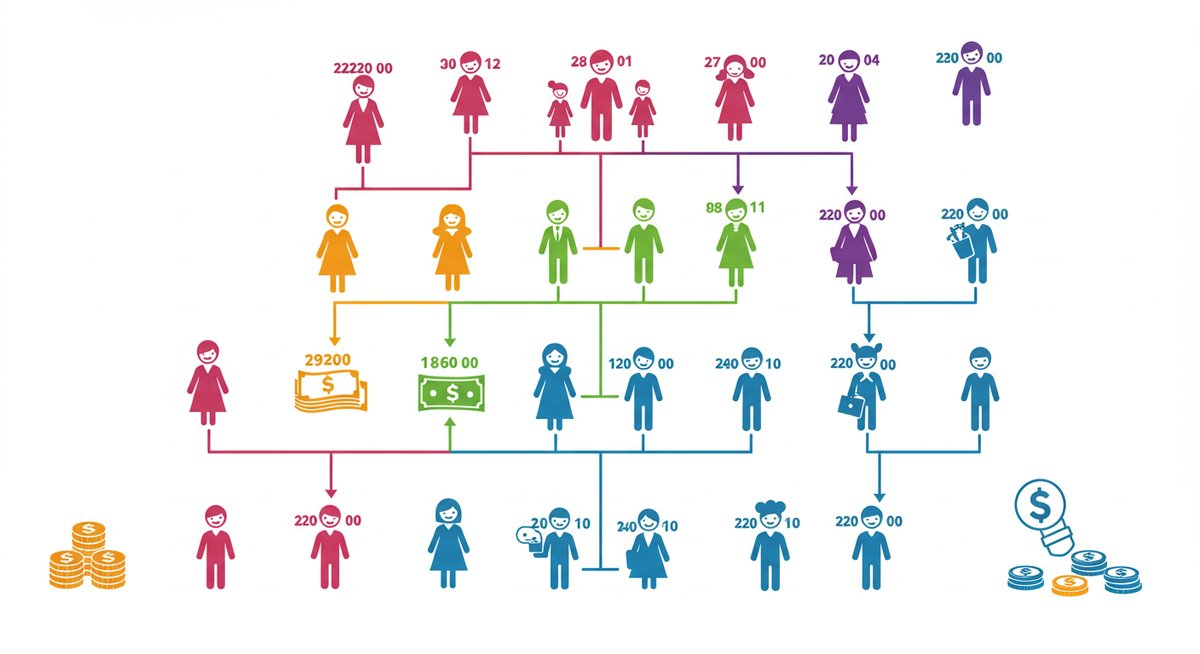

はとことは、自分の親のいとこの子ども、または自分といとこの子ども同士が「はとこ」と呼ばれる関係です。言い換えると、自分と祖父母が同じ「ひいおじいさん」「ひいおばあさん」を持つ者同士がはとこになります。つまり自分から見て、両親同士がいとこの関係にある子ども同士が「はとこ」となります。

家系図においては、はとこは同世代の親戚として記載されることが多いです。たとえば、両親のいとこが自分の「いとこおじ・いとこおば」となり、その子どもがはとこです。図にすると、ひいおじいさん・ひいおばあさんから枝分かれする形で、それぞれの家族が派生し、その先に自分とはとこが並びます。家系図を見ながら、関係性を一つずつ確認すると理解しやすいです。

いとことはとこの違いを図で確認

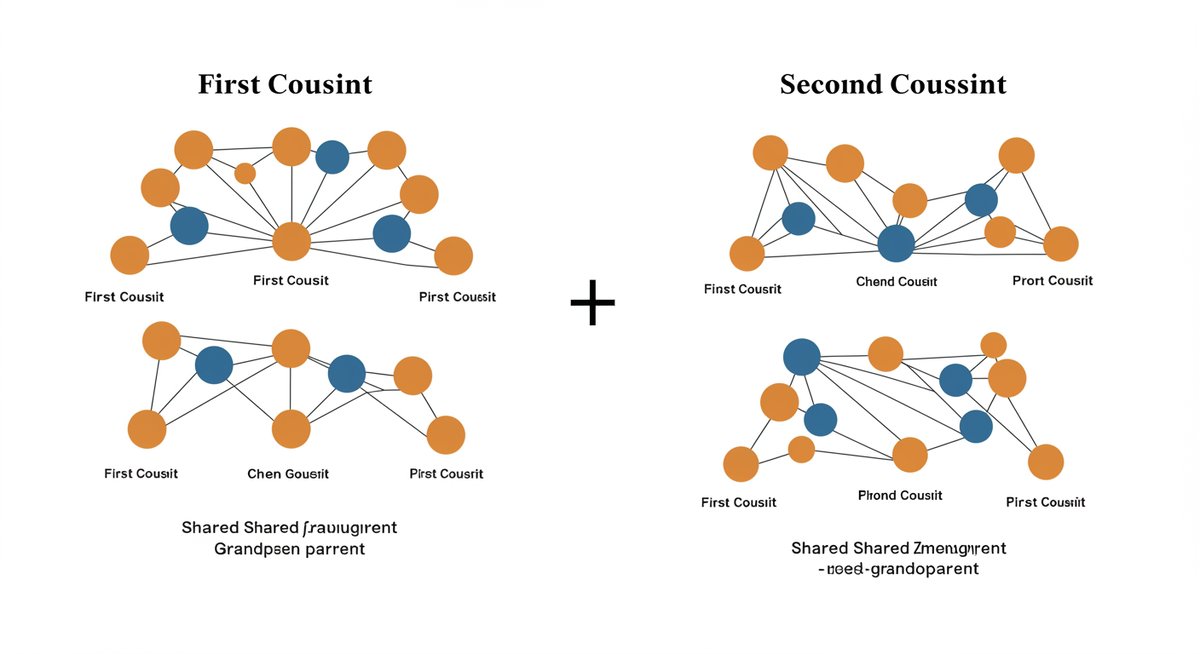

いとことは、両親が兄弟姉妹同士、その子ども同士の関係です。つまり、自分といとこは、祖父母が共通しています。一方、はとこはひいおじいさん・ひいおばあさんが共通の先祖になります。

図で整理すると、次のような違いがあります。

| 関係 | 共通の先祖 | 親の関係 |

|---|---|---|

| いとこ | 祖父母 | 両親が兄弟姉妹 |

| はとこ | ひい祖父母(曽祖父母) | 両親がいとこ同士 |

このように、いとこは1世代近い関係ではとこはもう1世代遠い親戚です。家系図上で混同しやすいですが、共通する先祖の世代で見分けるのがポイントです。

家系図で分かる親等の数え方

家系図を作成するうえで、親等の数え方は大事なポイントです。親等とは、法律上の親族関係の距離を表す単位で、本人を起点に上の世代や下の世代に向けて数えます。

基本的な親等の数え方は次の通りです。

- 親・子は1親等

- 兄弟姉妹や祖父母、孫は2親等

- いとこは4親等

- はとこは6親等

このように、はとこは自分から6親等にあたります。家系図を作成する際、親等の数え方を知っておくことで、行政手続きや相続などで必要な範囲がわかりやすくなります。表や図を活用して整理しておくと混乱を防ぎやすいです。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に

家系図作成のポイントと戸籍の活用方法

家系図を作成する際には、正確な情報を集めることが重要です。戸籍の活用法や注意すべき呼び名、便利なテンプレートやアプリについて解説します。

戸籍を使った家系図の調べ方

家系図を作るとき、戸籍は非常に役立ちます。戸籍には親子関係や婚姻歴、兄弟姉妹の情報がしっかり記載されているため、正確な家系図を作成するには欠かせません。

まず、市区町村の役所で、自分や両親の戸籍謄本を請求します。この時、複数世代にわたる情報が必要な場合は、祖父母やひい祖父母の戸籍までさかのぼる必要があります。戸籍を確認したら、記載されている名前、生年月日、続柄をもとに家系図の枠組みを作成できます。また、古い戸籍は漢字や表記が異なる場合があるので、読み取りには注意が必要です。

戸籍を活用することで、家系のつながりを正確に把握できるだけでなく、後々の相続や手続きでも役立ちます。手続きには本人確認書類や手数料が必要な場合があるため、事前に役所のホームページなどで確認しておくとスムーズです。

家系図作成時に注意したい呼び名と続柄

家系図を作成する際は、親戚の呼び名や続柄に注意が必要です。一般的な呼び名と戸籍上の続柄で違いがあることが多く、混同しないようにしましょう。

たとえば、父方と母方の祖父母はそれぞれ「父方の祖父」「母方の祖父」と区別されます。また、いとこの子どもは「またいとこ」や「はとこ」と呼ばれますが、戸籍上では「いとこの子」と記載されることもあります。呼び名が地域や家族によって異なることもあり、家系図を共有する際には説明や注釈をつけると誤解を防げます。

続柄表記も正確に書くことが大切です。たとえば、「長男」「次女」など兄弟姉妹の順番や、婚姻の有無なども記録しておくと、後から見たときに分かりやすくなります。家族や親戚に確認しながら進めることで、より正確な家系図が完成します。

無料テンプレートやアプリを活用した家系図の作り方

パソコンやスマートフォンを使った家系図作成は、無料テンプレートやアプリが便利です。手書きよりも修正や追加がしやすく、保存や共有も簡単にできます。

身近な方法としては、次のようなものがあります。

- 無料の家系図テンプレート(ExcelやWord形式)

- 家系図作成アプリ(スマホ・タブレット対応)

- オンライン家系図サービス

これらを使うと、入力項目に沿って家族情報を記入するだけで、見やすい家系図が自動的に作成されます。また、写真やメモを添付できるアプリもあり、家族の思い出を一緒に残すことも可能です。最初は簡単なテンプレートから始め、慣れてきたらアプリで管理する、といった使い分けもおすすめです。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!

はとことの法的関係と終活における注意点

はとこをどこまで親族として扱うかは、法的な場面や終活の際に注意が必要です。ここでは、法的な親族範囲や相続、遺言との関係について説明します。

はとこは親族に含まれるか

日本の法律では、親族の範囲が明確に定められています。民法では、親族は6親等以内の血族および配偶者、3親等以内の姻族と規定されています。

はとこは6親等の血族にあたるため、法律上も親族に含まれます。ただし、日常生活や行政手続きなどで「親族」といった場合、実際にはもう少し近い関係を指すことも多いです。たとえば、扶養や介護の責任は原則としてもっと近い親等に限られ、はとこまで及ぶことはほとんどありません。

このため、はとこが親族に当たるかどうかは、用途や手続きの内容によって解釈が異なる場合もあります。終活や相続に関わる際は、この点を念頭に置くことが大切です。

相続や遺言で知っておきたいはとこの扱い

相続や遺言を考える際、はとこが相続人になることは原則としてありません。法律上の相続順位では、配偶者や直系(子・親)、兄弟姉妹、甥姪などが優先され、はとこは法定相続人に含まれません。

しかし、遺言で「はとこに財産を譲る」と指定すれば、その意思が尊重されます。遺言書を作成する場合は、はとこの氏名や続柄を正確に記載し、誤解や争いを防ぐことが大切です。また、家系図を活用して親族関係を整理しておくことで、相続時の手続きがスムーズになります。

相続や遺言においては、続柄や法定相続人の範囲をしっかり確認し、必要に応じて専門家に相談することも安心につながります。

終活で抑えておきたい親族関係の基本

終活を進めるうえで、親族関係を正しく把握しておくことは重要です。特に、終活で必要となる手続きや書類、連絡が必要な範囲を整理するのに家系図が役立ちます。

終活で確認したい親族関係のポイントは、次のようなものです。

- 法定相続人となる親族の範囲

- 緊急時に連絡を取りたい家族や親戚

- 遺言や財産分与を希望する相手

家系図を作成し、親族の続柄や連絡先をまとめておくことで、もしもの時に家族が迷わず対応できます。遺言やエンディングノートと一緒に家系図を残しておくと、家族の負担軽減やトラブル回避にもつながります。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

認知症や介護と家系図の活用

認知症や介護が必要になったとき、家系図が支援や手続きを円滑にする道具となります。ここでは、家系図がどのように役立つかを考えます。

認知症対策としての家系図の役割

認知症が進むと、自分の家族や親戚との関係が分からなくなることがあります。家系図を用意しておくことで、本人や周囲の人が家族構成を確認しやすくなります。

家系図には、名前と続柄、写真を添えるとより分かりやすくなります。たとえば、訪問介護スタッフやケアマネジャーに家系図を見せることで、支援が必要な家族や連絡先が把握しやすくなります。また、施設入所や病院での説明時にも、家系図があれば説明の手間が省けます。

家系図は、認知症の進行を遅らせるための会話のきっかけにもなります。家族で思い出を語り合いながら家系図を作成することが、脳の活性化や安心感につながります。

介護時に家系図が役立つ場面

介護が必要になった場合、家系図があると支援体制を整える際に役立ちます。たとえば、誰が近くに住んでいるか、誰にどんな連絡をすればよいか、家族全体の状況が一目で分かります。

介護保険の申請や医療同意、財産管理など、複数の親族が関わる手続きが出てくることもあります。このとき、家系図があれば関係者の範囲や連絡先をすぐに確認でき、手続きがスムーズに進みます。また、親族同士の話し合いの場でも、家系図を見ながら説明することで誤解や混乱を防ぎやすくなります。

介護の計画を立てる際にも、家系図を参考にしながら役割分担やサポートの方法を検討することができます。特に、遠方の親戚と連携する際には、関係図が大きな助けになります。

老後の安心のために家系図を準備するメリット

老後を安心して暮らすためには、家族や親戚のつながりを整理しておくことが大切です。家系図を準備しておくことで、さまざまな場面で役立ちます。

主なメリットは以下のとおりです。

- 緊急時や入院時に家族構成がすぐに分かる

- 行政手続きや相続時のトラブルを防げる

- 家族の歴史や思い出を形として残せる

特に、老後の不安を減らすためには、親族との関係や連絡体制を明確にしておくことが重要です。家系図を作ることで、自分と家族のつながりを再認識でき、万が一の時にも慌てずに対応できます。

まとめ:家系図ではとこを正しく理解し老後や終活で活用しよう

家系図上での「はとこ」の位置づけや親等の数え方、法的な扱いについて整理してきました。家系図を作成することで、親族関係が分かりやすくなり、終活や介護などさまざまな場面で役立ちます。

はとこは自分から見て6親等の親族であり、法律上も親族に含まれます。ただし、相続や手続き上は扱いが異なる場合もあるため、しっかりと関係性を確認することが大切です。戸籍や家系図作成アプリなども活用し、正確な家系図を作成しましょう。

老後や終活、認知症対策としても家系図は大きな助けになります。家族や親族のつながりを整理し、安心してこれからの人生を過ごせるよう、家系図の準備をおすすめします。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に