高齢者が楽しめるホワイトボード脳トレ穴埋めレクリエーションの魅力

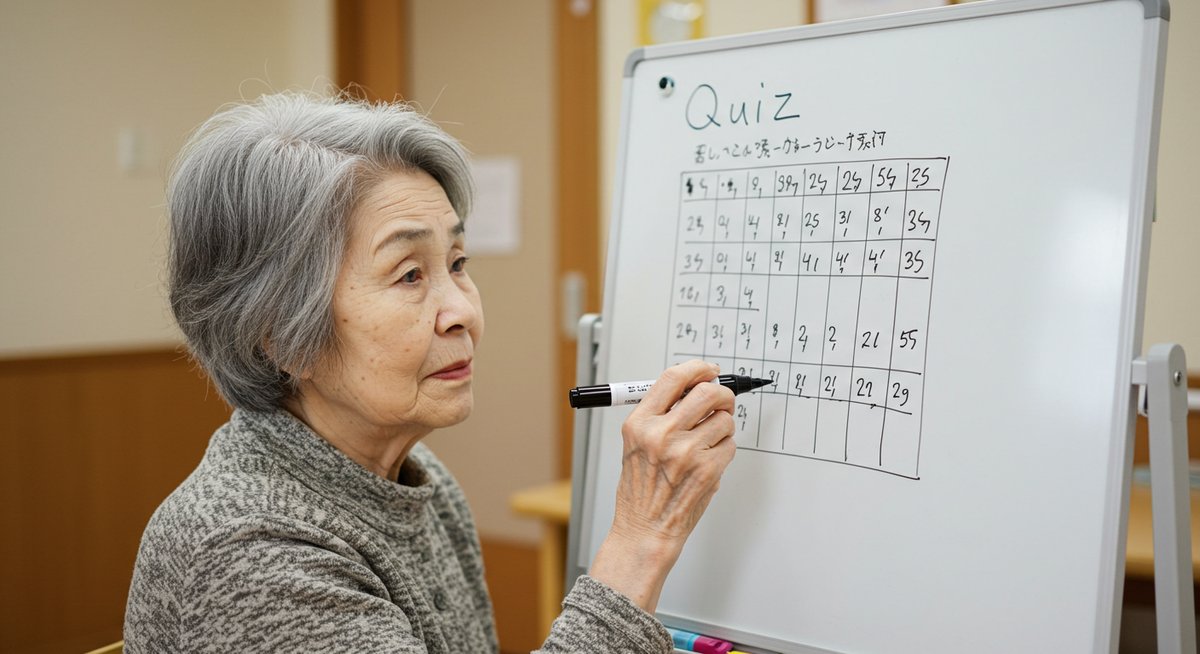

高齢者が集まる場で行うホワイトボードを使った脳トレ穴埋めレクリエーションは、みんなで楽しく交流しながら考える時間を持てる活動として注目されています。

ホワイトボードを使った脳トレ穴埋めクイズの効果

ホワイトボードを活用した脳トレ穴埋めクイズは、言葉を思い出したり考えたりすることで、頭の運動にぴったりです。文字や言葉に触れることで、脳の活性化が期待でき、楽しみながら自然と考える力を引き出せます。

また、みんなで問題を解く過程で、「この言葉は何だったかな?」と意見交換が生まれます。こうしたやりとりが脳への良い刺激となり、日々の暮らしの中での楽しみや達成感にもつながります。ホワイトボードは書いたり消したりが簡単なので、グループ全体で取り組みやすいのも特長です。

高齢者におすすめの理由とメリット

高齢者の方々にとって、ホワイトボードを使う脳トレ穴埋めクイズは、参加しやすく気軽に楽しめる点が大きな魅力です。手軽に始められるうえに、準備もシンプルで負担になりません。

さらに、こうした活動には次のようなメリットがあります。

- 言葉を思い出すことで記憶力や集中力が養われる

- みんなで協力して取り組むため、孤立感が和らぐ

- 身体的な負担が少なく、安全面にも配慮しやすい

このように、心身の健康維持や生活の充実にもつながる点が、高齢者におすすめできる理由です。

穴埋め問題で得られるコミュニケーションの広がり

穴埋め問題をグループで解いていくと、自然に会話が弾みます。「昔、この言葉をよく使った」「あの時も同じような場面があった」といったエピソードが思い起こされ、話題が広がります。

また、答えが出たときはみんなで喜び合ったり、意外な答えに驚いたりと、楽しい時間が生まれます。その場の一体感が高まり、新しい友人づくりや関係性のきっかけになることも多いです。こうした交流は、日々の生活に彩りを添えてくれます。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

人気の脳トレ穴埋めクイズアイデアと具体例

多くの高齢者が楽しめる脳トレ穴埋めクイズには、昔を思い出すものや、季節感を味わえるものなどさまざまな種類があります。

ことわざや慣用句の穴埋めクイズで昔を思い出す

ことわざや慣用句をテーマにした穴埋めクイズは、懐かしい言葉を思い出すきっかけとなり、高齢者にとても人気があります。たとえば、「石の上にも○年」や「○より団子」といった有名なフレーズの一部を空欄にして出題します。

また、正解した後にはそのことわざの意味や使い方をみんなで話し合うなど、楽しみながら知識の共有もできます。次のような形式で出題すると参加しやすくなります。

| 問題例 | 空欄部分 | 正解 |

|---|---|---|

| 石の上にも○年 | ○ | 三 |

| 花より○○ | ○○ | 団子 |

| 七転び○起き | ○ | 八 |

このように、親しみのある言葉や思い出深い表現を取り入れることで、昔話に花が咲く時間を作ることができます。

漢字やひらがなを使った熟語穴埋め問題

熟語の一部を空けて答えてもらう穴埋め問題は、言葉の知識を使いながら楽しめるのが魅力です。漢字の読みや書きが苦手な方でも、ひらがなやカタカナ、身近な言葉を使えば参加しやすくなります。

たとえば、「○心伝心」「一○一会」「温故○新」といった形で出題し、みんなで答えを考えます。難しそうな熟語も、ヒントを添えれば取り組みやすくなります。次のような出題例が考えられます。

| 問題例 | 空欄部分 | 正解 |

|---|---|---|

| ○心伝心 | ○ | 以 |

| 一○一会 | ○ | 期 |

| 温故○新 | ○ | 知 |

答えを発表した後、「こういう意味だったね」と話し合うのもおすすめです。こうした工夫が、学びや気づきのきっかけにもなります。

季節や行事にちなんだ言葉の穴埋めクイズ

季節や行事に関連した言葉を使った穴埋めクイズは、時期ごとの話題を取り入れられる点が特長です。たとえば春なら「さ○ら(さくら)」、秋なら「も○み(もみじ)」など、身近な自然や行事をテーマにすることで、参加者の関心を高めやすくなります。

また、お正月や敬老の日などの行事に合わせて出題すると、季節感も味わえます。次のような問題例もおすすめです。

| 問題例 | 空欄部分 | 正解 |

|---|---|---|

| さ○ら(春) | ○ | く |

| も○み(秋) | ○ | み |

| こい○のぼり(端午の節句) | ○ | の |

このように、季節ごとの話題を取り入れることで、自然や行事について思い出を語り合うきっかけにもなります。

ホワイトボード脳トレを盛り上げる実践ポイント

ホワイトボード脳トレをより楽しく効果的に進めるためには、出題の工夫や雰囲気づくりが大切です。ちょっとしたアイデアで参加者の意欲や満足度が大きく変わります。

問題の出し方やヒントの工夫で参加意欲を高める

出題の際、大きな文字や色を使ってホワイトボードに書くことで、見やすさがアップし、誰でも参加しやすくなります。また、難しい問題の場合は、ヒントを小出しにするのも効果的です。「最初の文字は?」「季節に関係があります」といった助け舟があると、答えやすくなります。

さらに、答えが出たときには、拍手や「さすがですね」といった声かけをすることで、達成感も感じてもらえます。参加者同士でヒントを出し合う形式も盛り上がります。こうした小さな工夫が、みんなのやる気を引き出すポイントになります。

参加者全員が楽しめる雰囲気作りのコツ

全員が参加できる雰囲気を作るには、発言を促すだけでなく、答えが分からなくても気軽に話せる空気づくりが大切です。間違えても問題ないことを伝え、「どんな考えでも大歓迎」と皆さんに声をかけましょう。

また、グループごとに相談の時間を設ける方法も有効です。こうすることで、話しやすい雰囲気になり、自然と交流が生まれます。スタッフは一人ひとりの様子をよく見て、積極的に声をかけることで、みんなが安心して参加できる環境を整えましょう。

難易度や出題テーマを利用者に合わせて調整する方法

参加者の年齢や得意な分野によって、問題の難しさやテーマを変えることが大切です。たとえば、苦手な方が多い場合は簡単な漢字や身近な言葉を選ぶ、得意な方が多ければ少し難しい慣用句や季節の言葉にチャレンジしてみるなど、柔軟に調整しましょう。

また、その日の体調やグループの雰囲気によって、問題の数やヒントの出し方も加減すると、無理なく続けられます。参加者から「こんなテーマでやってみたい」と意見を募るのも、興味を引き出す方法のひとつです。

高齢者向けホワイトボード脳トレ穴埋めの導入と注意点

ホワイトボード脳トレ穴埋めを安全かつ効果的に導入するには、スタッフの役割や問題の工夫、安全面への気配りが必要です。

スタッフの役割分担や進行のポイント

スムーズな進行のためには、スタッフ同士で役割をしっかり決めておくことが大切です。たとえば、次のような分担方法があります。

- 進行役:問題の出題や説明を担当

- サポート役:困っている方や答えを迷っている方へのフォロー

- 観察役:全体の様子を見守り、体調不良などに素早く気づく

このように役割分担を明確にしておくと、安心して楽しめる環境づくりがしやすくなります。進行中は声のトーンや速さに注意し、参加者が理解しやすいよう意識しましょう。

答えやすい問題設定と安全面への配慮

問題を設定する際は、誰でも思い出しやすい言葉や日常的なテーマを選ぶことが重要です。あまり難しすぎると参加意欲が下がるため、適度な難易度を心がけます。

また、ホワイトボードやマーカーの扱いにも配慮し、すべって転ばないよう設置場所を確認するなど、安全面への注意も必要です。参加者が無理のない範囲で答えられるよう、体調や疲れ具合にも気を配りながら進めましょう。

継続して取り組むための工夫や評価の仕方

活動を続けていくためには、毎回同じ内容にならないようテーマや問題に変化をもたせる工夫が役立ちます。たとえば季節ごとのイベントや参加者のリクエストを取り入れることで、新鮮な気持ちで取り組めます。

また、クイズの正解数を競うのではなく、「楽しめたか」「みんなで協力できたか」など、参加自体を評価のポイントにすることも大切です。終了後に感想を聞いたり、「よくがんばりました」と声をかけるだけで、継続する意欲が高まります。

まとめ:高齢者施設で楽しく続けられるホワイトボード穴埋め脳トレのすすめ

ホワイトボード脳トレ穴埋めクイズは、高齢者の方々が楽しく交流しながら頭を使えるレクリエーションとして多くの施設で取り入れられています。みんなで協力し合い、自然なコミュニケーションが生まれるこの活動は、心身の健康維持にもつながる効果があります。

出題の工夫や雰囲気づくり、スタッフのサポートなどを意識することで、誰もが安心して参加できる時間を作ることができます。日常にちょっとした楽しみや刺激をプラスしたい方は、ぜひホワイトボード穴埋め脳トレに取り組んでみてはいかがでしょうか。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!