記憶の分類とは何か基本的な考え方とその重要性

私たちの日常生活や介護の場面で役立つ「記憶の分類」について、基本的な枠組みとその意義を知っておくことは大切です。

記憶の主な種類と分類方法

記憶は一つのまとまりではなく、いくつかの種類に分けて考えられます。これにより、どの部分が弱くなっているかや、どの力を活かせるかが分かりやすくなります。

記憶の主な分類方法には、情報がどのくらいの時間保存されるか、どのような内容を覚えているかなど、いくつかの基準があります。たとえば「短期記憶」と「長期記憶」のように、保存期間に注目した分け方がよく使われます。また、覚えている内容で分ける場合には、出来事や知識、体の動かし方などで整理されます。

これらの分類を知っておくことで、認知症の症状や高齢者の物忘れがどのタイプの記憶に影響しているのかを理解しやすくなります。

保持時間による記憶の分類

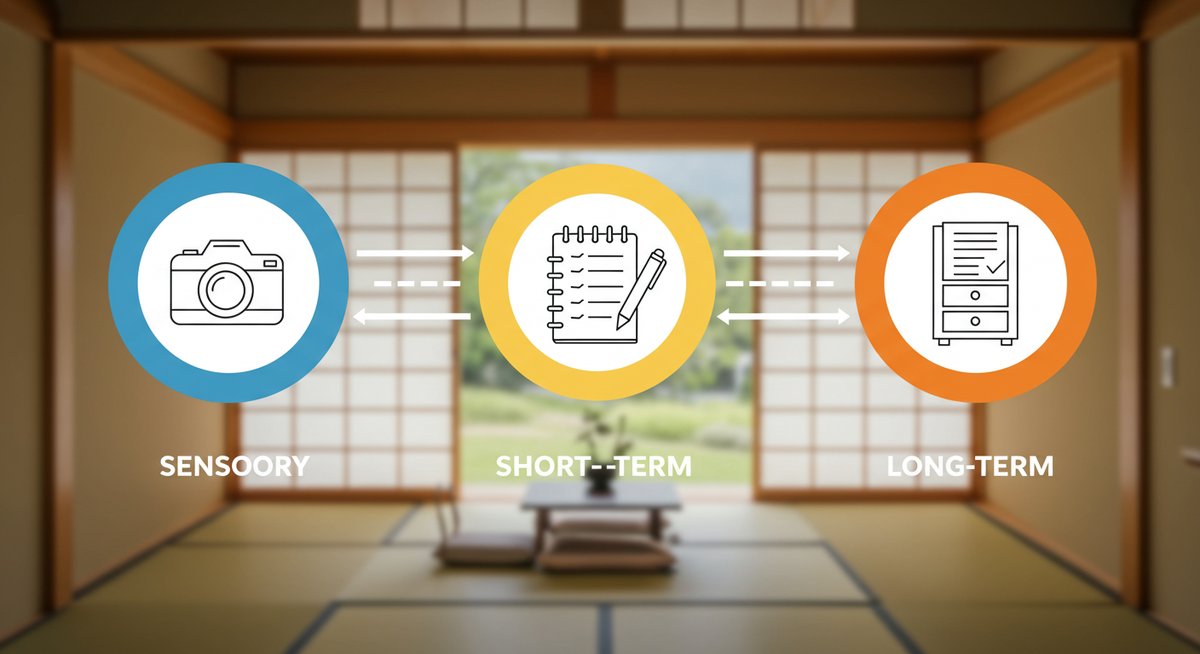

記憶は、保存される時間の長さで大きく分けられます。一般的には「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」の三つが主な種類です。

感覚記憶は、見たり聞いたりした情報をほんの一瞬だけ脳にとどめておくためのものです。それが短期間だけ必要な場合は「短期記憶」となり、電話番号を一時的に覚える場合などがこれに当たります。さらに、何度も繰り返し使ったり大切な経験として残ったりする情報は「長期記憶」として脳に保存されます。

このように保持時間で分類することで、どの場面でどの記憶が使われているのかが見えてきます。介護の場面でも、何をどこまでサポートすべきかが考えやすくなります。

内容に基づく記憶の分類

記憶は、保持時間だけでなく内容によっても分類されます。主に「言葉や出来事を覚える記憶」と「動作や感覚に関する記憶」に分けられます。

たとえば、家族との思い出や知識として覚えていることは「陳述記憶」と呼ばれ、口で説明できる特徴があります。一方、箸の使い方や自転車の乗り方のように、体にしみ込んでいる記憶は「非陳述記憶」と表現されます。これは意識しなくても体が覚えているものです。

内容による分類を知ることで、認知症などで失われやすい記憶と残りやすい記憶が区別でき、生活や介護の工夫に役立ちます。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に

記憶の仕組み記銘保持想起のプロセス

記憶がどのようにして脳に入って保存され、必要なときに引き出されるかは、日常生活や介護場面でよく関わるテーマです。

記銘記憶が形成される最初の段階

記憶はまず、「記銘」と呼ばれる段階から始まります。これは、新しい情報を脳に取り込む最初の過程です。たとえば、初めて会った人の名前を聞いたとき、それを覚えようとする瞬間が記銘にあたります。

この時、注意が向いていなかったり、気が散っていたりすると記銘がしっかり行われません。そのため、記憶力が落ちてきたと感じる場合でも、実は「記銘」が十分にできていない場合も多いです。介護の場面では、相手が集中しやすい状況を作ることが記憶を助けるポイントになります。

保持脳内で情報を保存する仕組み

記銘された情報は、そのまま「保持」と呼ばれる段階にうつります。これは情報を忘れずに脳に残しておく仕組みです。

保持の期間はさまざまで、数秒のものもあれば、数十年にわたるものもあります。たとえば、短期記憶では数十秒から数分程度しか情報は残りませんが、長期記憶になると生涯にわたって残る場合もあります。高齢者や認知症の方は、この保持の仕組みが弱まることがあるため、何度も繰り返して情報を伝える配慮が必要です。

想起必要なときに記憶を呼び出すプロセス

記憶は、ただ脳に保存されているだけでは役に立ちません。必要なときに思い出す「想起」というプロセスもとても大切です。

たとえば、買い物リストを思い出す、知り合いの顔を見て名前を思い出す、といった行為です。想起しやすくするには、ヒントとなる情報を用意したり、思い出しやすい状況を作ったりすることが効果的です。認知症の方の場合、ヒントを与えることで記憶がよみがえることもあります。

デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!

各種記憶の特徴感覚記憶短期記憶長期記憶

記憶には大きく分けて「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」という三つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

感覚記憶瞬間的な情報の保存

感覚記憶は、五感を通じて受け取った情報を一瞬だけ保存する記憶です。たとえば、花火の光や犬の鳴き声のような刺激がこれにあたります。

この感覚記憶は、情報がほんの数秒、場合によっては1秒もたたずに消えてしまうのが特徴です。しかし、この段階で情報が処理されることで、必要なものだけが次の短期記憶へ送られます。感覚記憶は私たちが日々大量の情報を受け取る中で、重要な情報を選び取る役割を果たしています。

短期記憶一時的な情報処理と活用

短期記憶は、必要な情報を一時的に保存し、すぐに使えるようにする働きがあります。たとえば、電話番号をメモするまでの間や、会話の内容を頭に入れておく場合などです。

この短期記憶は、数秒から数十秒ほどしか持続しません。容量も限られており、一度に覚えておける情報の量は7つ前後とされています。加齢や認知症では、この短期記憶が弱くなるケースが多く、日常生活にも影響が出やすい部分です。

長期記憶長期間保持される知識や経験

長期記憶は、何度も繰り返した情報や、強く印象に残った出来事などを何年も保存できる能力です。小学校時代の友達の名前や、昔の旅行の思い出などがこれにあたります。

長期記憶には多くの情報が保存されており、一度覚えると忘れにくいのが特徴です。しかし、年齢を重ねたり脳の病気が進行したりすると、思い出しにくくなることがあります。それでも、全体の記憶が一度になくなるわけではなく、部分的に残ることも多いです。

デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。

華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。

長期記憶のさらに細かい分類陳述記憶と非陳述記憶

長期記憶はさらに「陳述記憶」と「非陳述記憶」に分けられ、それぞれ特徴や役割が異なります。

陳述記憶エピソード記憶と意味記憶

陳述記憶は、自分の経験や知識など、言葉で説明できる記憶です。大きく「エピソード記憶」と「意味記憶」に分かれます。

エピソード記憶は、自分が体験した出来事に関する記憶です。たとえば、「家族で旅行に行った日」や「誕生日に友人からもらったプレゼント」など、具体的な場面や出来事がこれに含まれます。一方、意味記憶は、「地球は丸い」「桜は春に咲く」といった、一般的な知識や言葉の意味を覚えている記憶です。

| 種類 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

| エピソード記憶 | 家族旅行の思い出 | 個人的体験 |

| 意味記憶 | 首都は東京である | 一般的知識 |

非陳述記憶手続き記憶と条件づけ

非陳述記憶は、体が自然に覚えている動作や習慣など、言葉で説明しにくい記憶です。主に「手続き記憶」と「条件づけ」に分かれます。

手続き記憶は、自転車の乗り方や箸の使い方、楽器の演奏など、体が覚えた動作を指します。これらは意識しなくても自動的にできるのが特徴です。また、条件づけは、ある刺激に対して自然に反応してしまう記憶です。たとえば、病院の匂いをかいだだけで緊張してしまう、といったものが該当します。

| 種類 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 手続き記憶 | 自転車の乗り方 | 体で覚える |

| 条件づけ | 匂いで緊張する | 習慣的反応 |

加齢や認知症が記憶の分類に与える影響

年齢を重ねると、記憶の中でも特に「短期記憶」や「エピソード記憶」が弱まりやすい傾向があります。一方、体が覚えている「手続き記憶」や、長年培った知識である「意味記憶」は比較的保たれやすいとされています。

認知症の場合も、最近の出来事や新しい情報を覚える力が先に低下し、昔の思い出や体の感覚で覚えたことはしばらく残ることが多いです。この違いを知っていると、本人の得意な記憶を活かした声かけや支援がしやすくなります。

まとめ:記憶の分類を理解して日常や介護に活かそう

記憶の分類を知ることで、高齢者や認知症の方の「できること」「苦手なこと」が見えやすくなります。日常生活や介護の場面で役立つヒントがたくさん得られます。

たとえば、短期記憶の負担を減らすためにメモを活用する、体が覚えていることを生かしたレクリエーションを取り入れるなど、記憶の種類ごとに支援方法を工夫できます。記憶の仕組みや分類を理解しておくと、本人も周囲も安心して日々を過ごせるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に